PlaySoundは簡単だが、速度面で不十分だった。

衝突時に別スレッドを立てて再生してみたんだが。

音の再生で固まる、そんな事よりボール移動スレの

理想FPSなSleep入れろよという突っ込みは無しで。

oggの方はpngのライブラリと一部のifdefによる

関数定義が競合しまくってるので後回し。

oggの使い方自体は理解が進んできた。

DirectSoundを利用すべきかなぁ。

余談---

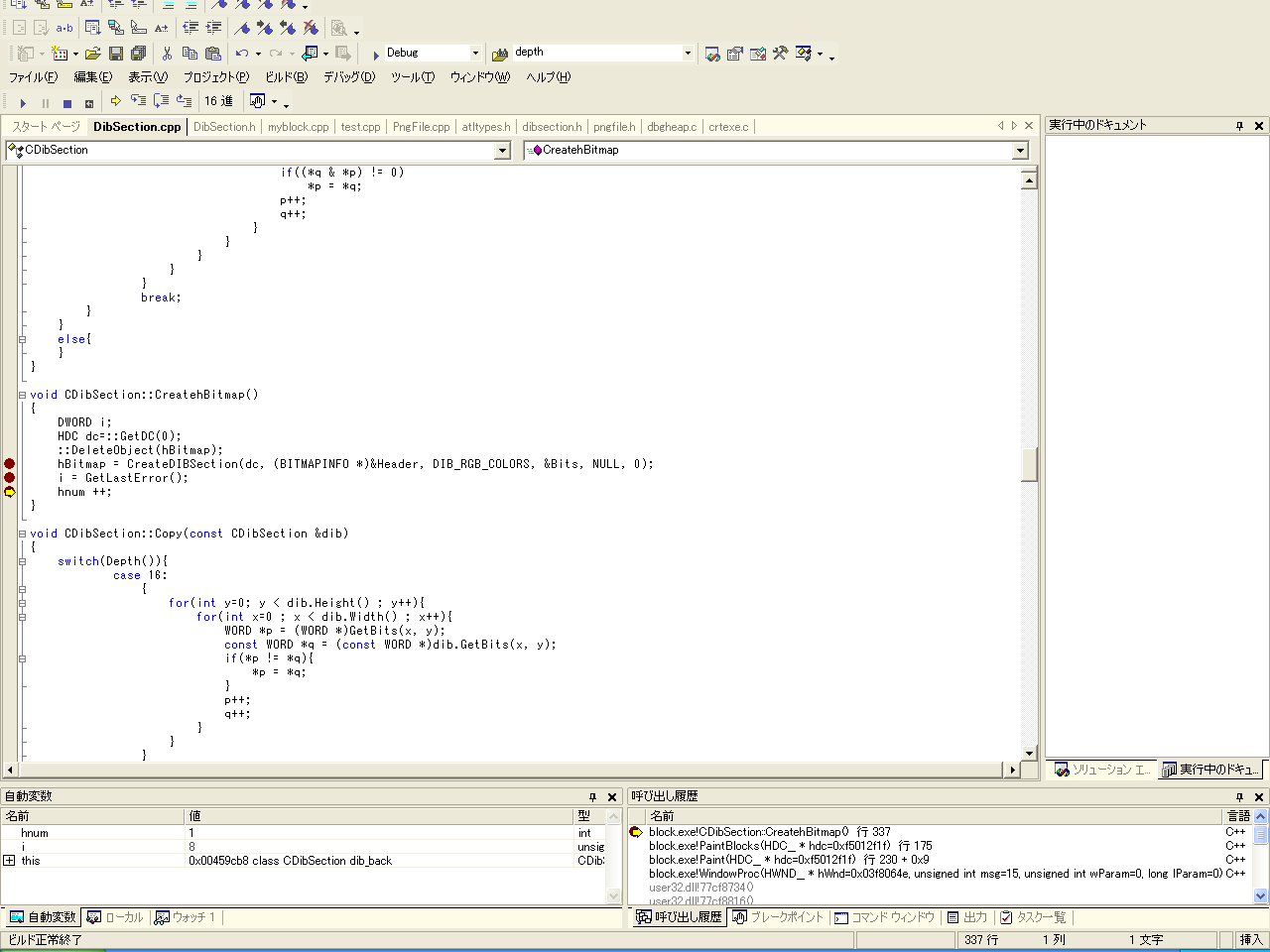

先日のDIBSection問題は解決できてないものの、

DIBSectionを一々作成せずにメモリにおいてある

情報から別に用意したDIBに直接描き込む方法で

無理矢理解決する方法が上手く行った。

要約すると、GetBitsで取ってきたビット列を

マスクとシフト演算でもって各RGB色相に強制挿入。

描画時は結果をStretchDIBitsなり何なり。

実は置き換える場所が最小で済むので一番高速

とは思うんだが、しかし上記別枠で解決策は模索中。

気になるんじゃ、要はhbitmapを再利用できれば…

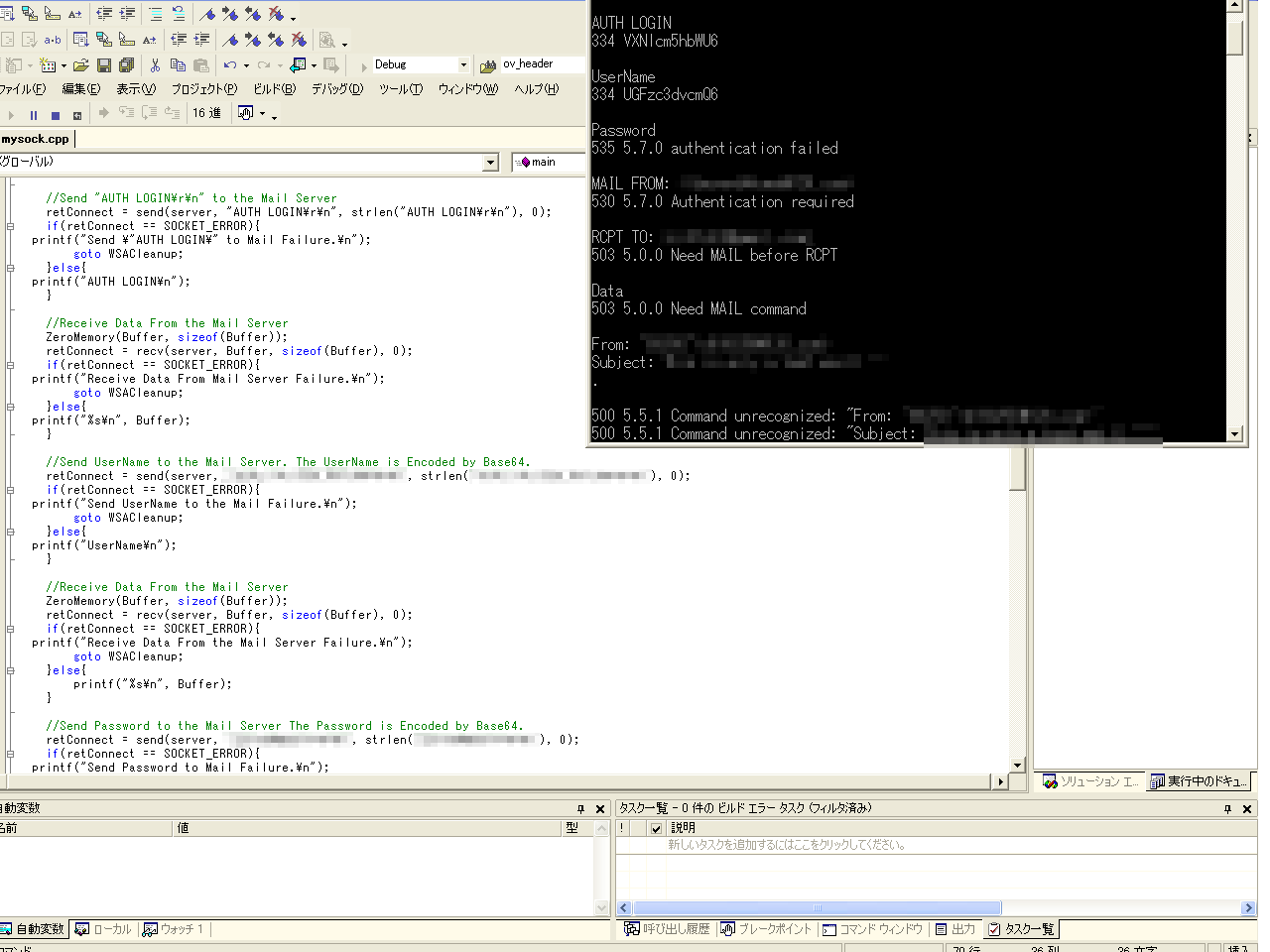

後、mciとかネットワーク通信とかちょこっと触る。

先はまだまだ長そうね。

同日 16:36

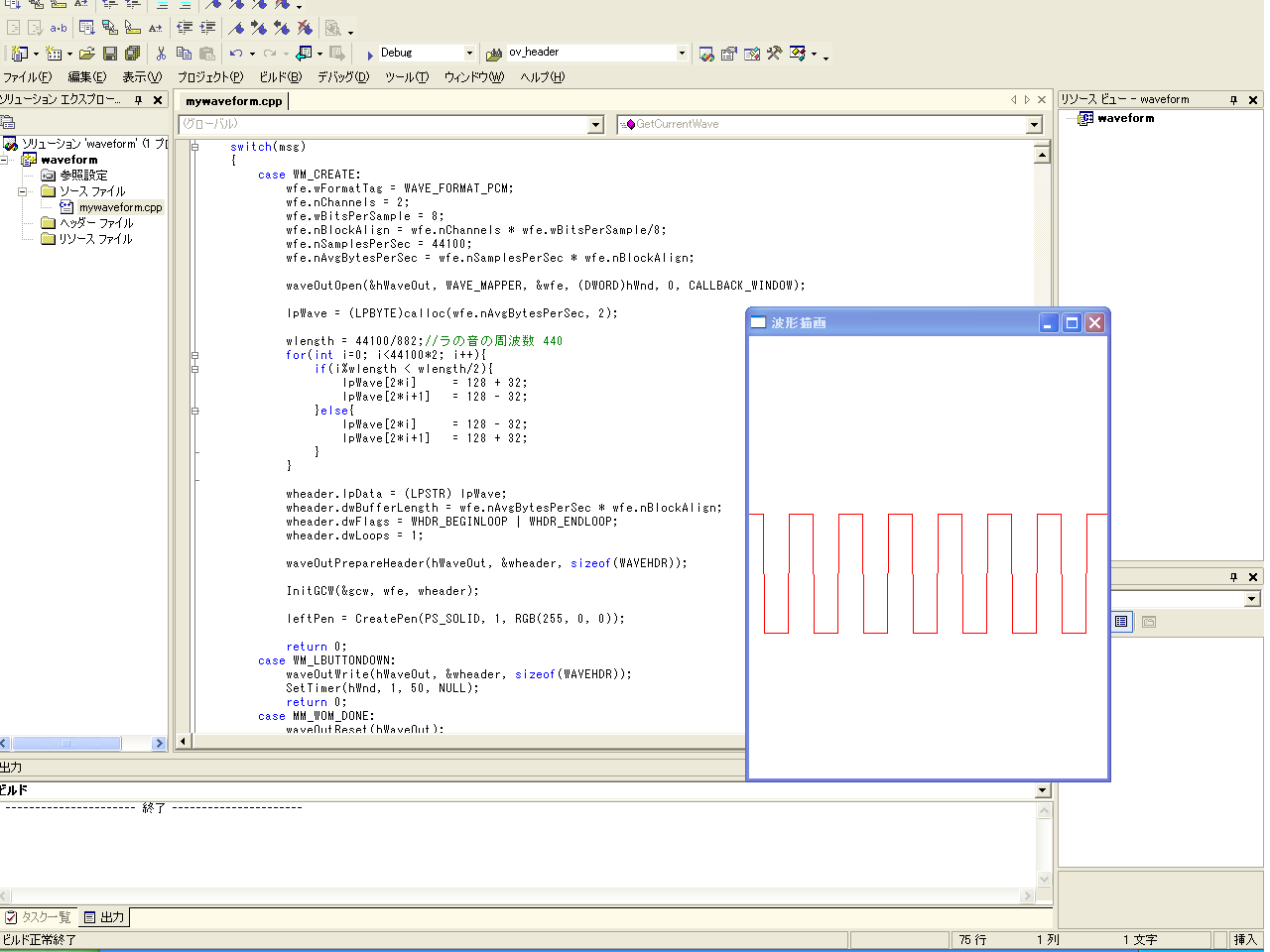

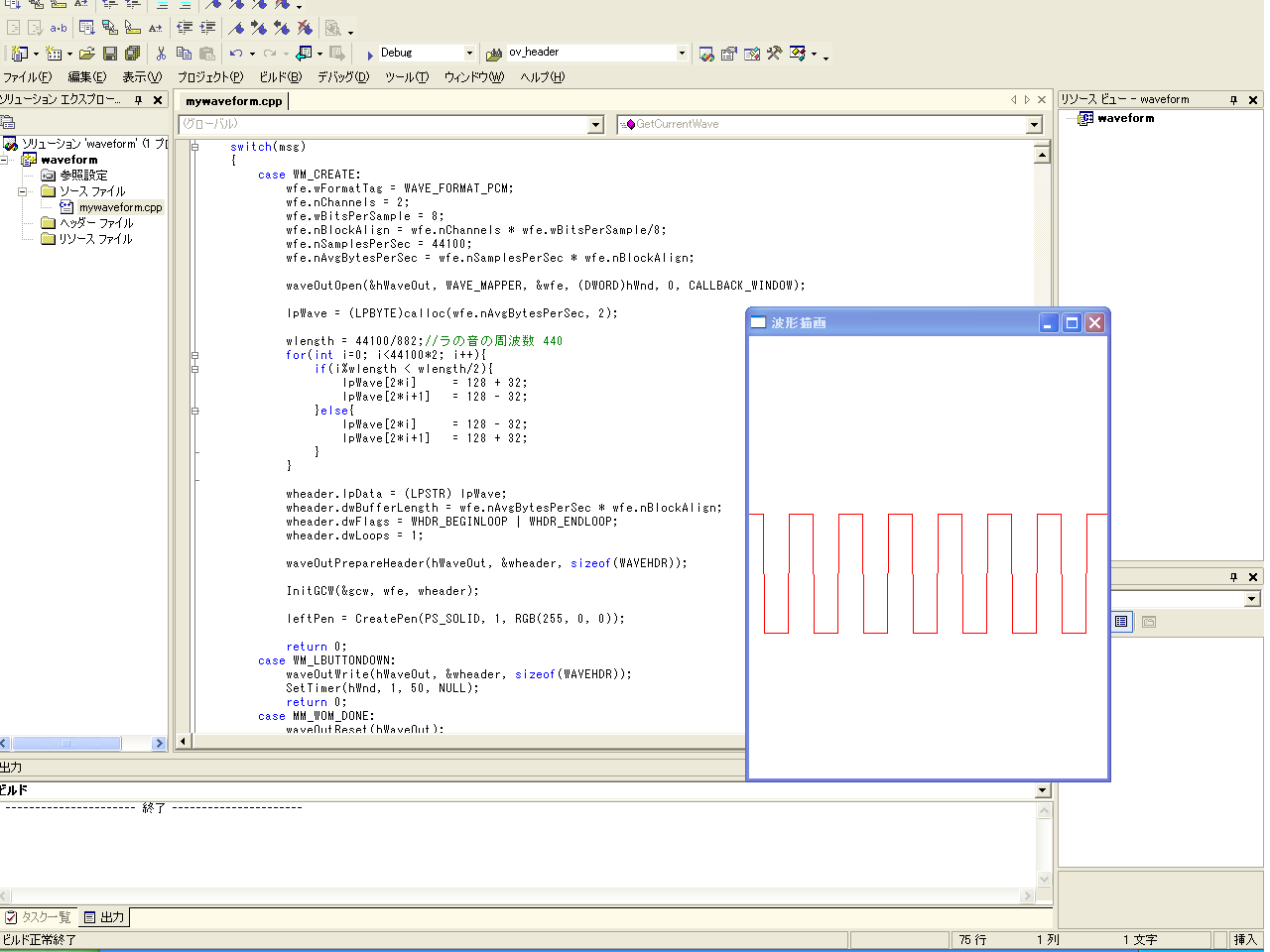

WAVEデータの作成と再生

http://www13.plala.or.jp/kymats/study/MULTIMEDIA/waveOut_create.htmlいい参考ページ発見。

波形描画も後編に載ってるので、こいつで勉強。

ちょっと話が逸れるが、先程の話。

DirectSoundの利点なんだが、メモリに保持して

高速再生できる点に尽きるのかしら。

COMインターフェースで取得してダブルバッファ

で再生できるのも勿論イイ機能だとは思うんだが。

同日 23:52

wave把握。

① WAVEFORMATEX用意後、

waveOutOpenでハンドル入手。

② LPBYTEなりshort*なりで波形を生成。

③ WAVEHDRを用意して、waveOutPrepareHeader

関数にハンドルとヘッダを引数に取り準備。

④ waveOutWriteで実際に再生。

終了時はwaveOutResetでハンドルを初期位置に戻し

waveOutUnprepareHeaderでヘッダを解放して

waveOutCloseでハンドルを閉じる、と。

4月3日 1:50

っちゅうわけで波形描画まで進めた。

矩形波をlpWaveに入れて左クリックで再生。

ファイルからの読み込みも読んだ。

CreateFileからパス指定したファイル全体を

Readして、ファイルのヘッダ情報から順番に取得。

肝心のデータは、準備関数に必要となるWAVEHDR

つまりWAVEヘッダのlpDataに読み込ませて、

同様の処理を行えばいいだけ。

これでお手軽ぅにメモリから音再生できるわけね。